外国人と日本人 7%の賃金差異説明できず 非合理な慣習是正を 内閣府・6年度年次経済財政報告(2024/8/22)

程度は在留資格で異なる

内閣府は令和6年度の年次経済財政報告をまとめた。人手不足を乗り越えるための課題として、外国人労働者と日本人労働者の賃金差異を挙げ、学歴や勤続年数などの属性をコントロールしても、7.1%の差異は説明できないと分析している。差異の程度は在留資格によって大きく異なり、コントロール後の賃金水準は永住者が日本人よりも0.5%高い一方、技能実習は26.1%、特定技能は16.2%低い。国際的な人材獲得競争を勝ち抜くためには合理性のない制度・慣習を見直す必要があるとした。

内閣府の6年度の年次経済財政報告では、企業の人手不足による成長制約を乗り越えるための課題の1つとして、外国人労働者の現状を挙げた。外国人労働者数は一貫して増加傾向で推移しており、とくに平成25年以降は伸びが顕著になっている。令和5年には過去最高の205万人に達し、全雇用者に占める割合は3.4%となった。

外国人労働者の存在感が年々高まる一方、賃金は日本人と比較して低い水準に留まっている。厚生労働省の令和5年「賃金構造基本統計調査」によると、外国人労働者の賃金月額は23万2600円で、全労働者平均の31万8300円に比べ、8万5700円低い。

経済財政報告は外国人労働者と日本人との間には、28.3%の賃金差異があると指摘。学歴、年齢、勤続年数、同職種の経験年数、性別、就業形態といった個人属性と事業所属性をコントロールしてもなお、7.1%の説明不能な差異が残るとした。

コントロール後の差異は在留資格と職種によって大きく異なる。永住者は0.5%、永住者以外の身分に基づく在留は0.8%日本人よりも賃金が高い一方、技術・人文知識・国際業務などの高技能外国人は4.2%、特定技能は16.2%、技能実習は26.1%低くなっている。

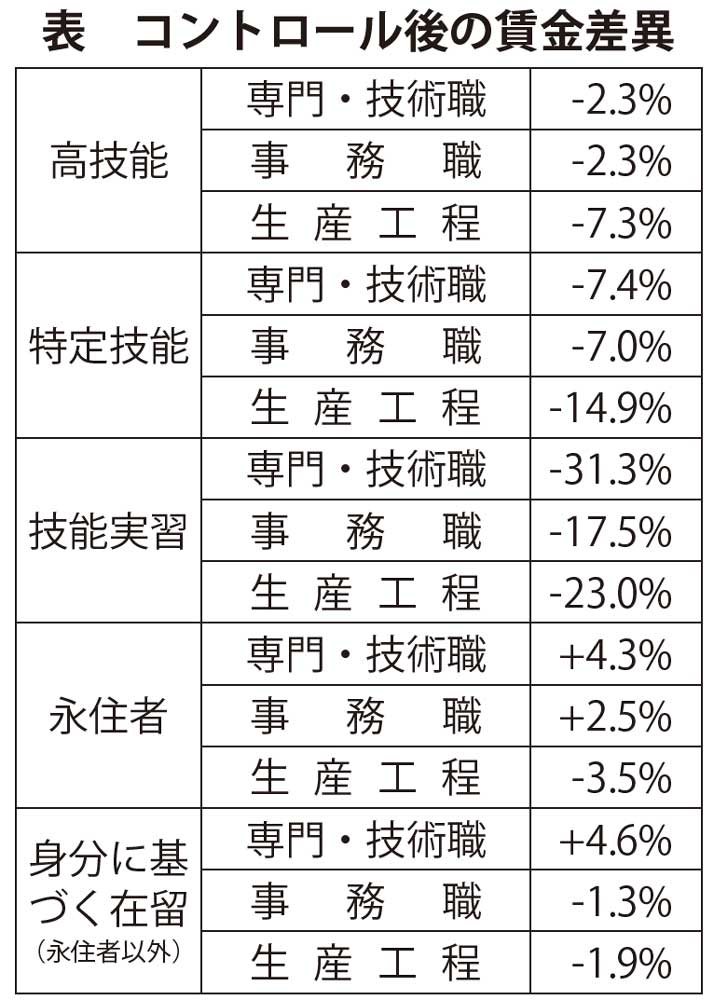

職種ごとにみると、高技能外国人のうち、専門・技術職と事務職は2.3%、生産工程は7.3%の差異がみられた(表)。特定技能は同じ順で7.4%、7.0%、14.9%、技能実習は31.3%、17.5%、23.0%だった。

差異の背景については、技能実習は転籍制限や雇用主が送出し機関に支払う費用、入国後講習などの育成コストが影響していると分析した。特定技能は技能実習からの移行時に、労働者の身に着けた知識やスキルが評価されない「スキルの移転制約」に直面している可能性があるとしている。移行時に職場を変更しなかった労働者は、日本人との賃金差異が確認できないとした。

外国人労働者の受入れを増やすためには、国際的な人材獲得競争を勝ち抜く必要がある。経済財政報告は、賃金差異を生み出す合理性のない制度や慣習は見直していかなければならないと強調している。

(以上、労働新聞より)

≪ 教育訓練給付 団体等検定講座を対象に リスキリング推進で 厚労省 | 是正指導が1.5倍に パワハラ措置違反めだつ 厚労省 ≫